Jesús Laínz

Mucho cuidado con las alucinaciones colectivas

En la emponzoñada Cataluña de hoy no sirve de nada explicar que Junqueras y compañía no son presos políticos, sino políticos presos.

Incidentes entre Mossos y antisistema en el barrio de Gracia. | EFE

A partir de 1918, Carl Jung observó que los sueños de muchos de sus pacientes alemanes, a diferencia de los de otras nacionalidades, se caracterizaban por elementos comunes inexistentes antes de la guerra. Aquellos sueños manifestaban primitivismo, violencia y crueldad, perturbaciones que, en su opinión, no eran atribuibles a la psicología individual de sus pacientes, sino a agitaciones en el inconsciente colectivo del pueblo alemán. Jung lo atribuyó a la derrota en la Gran Guerra, que había provocado una inmensa frustración, el deseo de venganza y el reforzamiento del instinto gregario de una Alemania "víctima de un movimiento de masas desatado al soliviantarse las fuerzas que dormían en lo inconsciente, dispuestas a romper todas las barreras morales".

El principal problema se encontraba precisamente en el carácter masivo del fenómeno, pues ante este tipo de circunstancias los individuos se unen como atraídos por una fuerza magnética, dando lugar a una masa. Y, según Jung,

cuanto mayor sea el número de individuos que se juntan, tanto más se disuelven los factores individuales, y en consecuencia también la moralidad basada en la libertad del individuo.

Como ya había señalado Gustave Le Bon un par de décadas antes en su clásico La psychologie des foules, el hombre disuelto en la masadesciende a un nivel intelectual y moral inferior, en el que la razón estorba y las barreras desaparecen. Por eso Jung advirtió sobre el cambio de carácter de las personas cuando irrumpen las fuerzas colectivas: una persona apacible y razonable puede llegar a transformarse en un maniaco furioso o en un animal salvaje. Además, el hombre-masa se escuda en la cantidad para justificar cualquier cosa: si lo creen muchos, será verdad; si lo quieren muchos, es digno de ser conseguido; si lo desean muchos, hay que obligar a los demás a aceptarlo por las buenas o por las malas.

Un caso más cercano, y todavía más evidente por no haber necesitado de las fuerzas del subconsciente para manifestarse, es el del nacionalismo vasco, doctrina política que ha conseguido inocular en varias generaciones de vascos la alucinación de que forman parte de una nación invadida por España. Algunos establecen el origen del "conflicto" –ese conflicto que es el único culpable de los crímenes de unos etarras obligados a asesinar en contra de su voluntad– en tiempos tan alejados como los visigóticos o incluso los romanos. Por ejemplo, esto fue lo que Kándido Azpiazu declaró a El País en 2001 para justificar el haber asesinado al concejal de UCD Ramón Baglietto dieciocho años después de que éste le salvara la vida al arrebatarle de los brazos de su madre instantes antes de que fuese atropellada por un camión:

Yo no soy un asesino. Yo he matado por necesidad histórica, por responsabilidad ante el pueblo vasco, que es magnífico, que tiene una magnífica cultura, que habla una de las lenguas más antiguas de Europa, que nunca fue vencido por los romanos, ni por los visigodos, ni por los árabes.

La cosa se había acercado un poco más en el tiempo cuando Sabino Arana fijó en el siglo IX, en la inexistente batalla de Arrigorriaga, el momento en el que los vascos rechazaron la primera invasión española, finalmente triunfante a lomos del caballo de Espartero mil años más tarde. Y tras aquella invasión de 1839 llegaría la reinvasión de 1876 y la definitiva de 1937. Porque, por algún motivo todavía inexplicado, la entrada de las tropas franquistas –en gran medida vasconavarras, para mayor ironía– en las Provincias Vascongadas significó una invasión por parte de un país extranjero. En ninguna otra región de España sucedió algo semejante. Solamente allí. Y de ahí viene lo de las "fuerzas de ocupación" que justifican el nacimiento de la ETApara expulsarlas. Es decir, cientos de miles de vascos han vivido durante décadas –y siguen viviendo hoy– convencidos de que 1937 fue para ellos lo que 1808 para todos los españoles: el momento en el que el ejército de un país extranjero les invadió y en el que nació la obligación de los patriotas de levantarse en armas contra el enemigo. Así de sencillo. Y que nadie se ría de esta alucinación colectiva, pues cerca de mil personas han muerto asesinadas a manos de los desquiciados que se la han creído. ¿Se necesitan pruebas de que siguen creyéndosela? Véase cómo ahora, en el momento de escenificar su autodisolución, siguen exculpándose con el argumento del "conflicto". La culpa de sus crímenes la tienen los demás. Es decir, España.

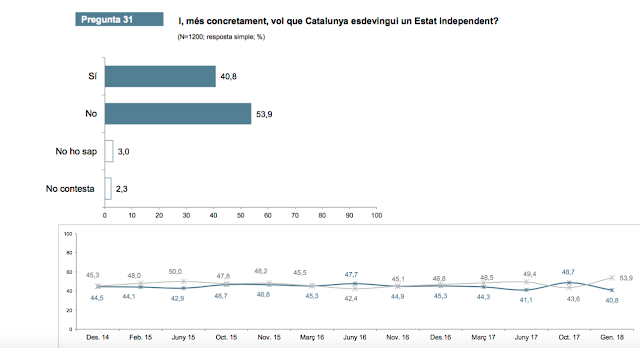

Lo mismo sucede ahora en Cataluña. El primer paso, heredado del catalanismo clásico de hace un siglo, fue el meticuloso diseño totalitario de Pujol. Pues, a través de la escuela y los medios de comunicación, logró convencer a millones de catalanes de la alucinante patraña de que España invadió Cataluña en 1714. Por supuesto, partes esenciales de la agresión española, como en el caso vasco, son la Guerra Civil y el régimen franquista, perpetuamente agitados para envenenar cada día un poco más a los contagiados. Otro paso esencial ha sido el "España nos roba", tan eficaz para agitar a las masas en la recta final hacia el referendo ilegal. Y la delictiva parálisis de los sucesivos Gobiernos españoles desde Suárez hasta hoy, culpables de que España no sea un Estado de Derecho aunque lo proclame el papel mojado constitucional, ha acostumbrado a gobernantes y ciudadanos catalanes a creerse por encima de la ley. Por eso ha sido tan fácil provocar ahora en millones de personas una nueva, definitiva y letal alucinación: los presos políticos.

En la emponzoñada Cataluña de hoy no sirve de nada explicar que Junqueras y compañía no son presos políticos, sino políticos presos. Porque serían presos políticos si estuvieran entre rejas por sostener ideas políticas prohibidas. Pero no están presos por eso, sino por haber quebrantado algunos artículos del Código Penal. El hecho de que ejerzan de políticos es irrelevante, pues lo mismo habría sucedido si hubiesen sido cirujanos, taxistas o agricultores. En Cataluña hay millones de personas, presas de la alucinación colectiva inoculada por la propaganda separatista y contagiada inconscientemente por la fuerza del número, incapaces de comprender tan sencillo razonamiento. Si sólo lo demostraran adornando clónicamente sus solapas con el lacito amarillo, el problema no sería grave. Pero su indignación contra España, su desprecio hacia los demás españoles, su sorpresa con los catalanes que no comparten su alucinación, su fanatismo, su irracionalidad, su agresividad, su odio y su violencia crecen cada día.

Veremos en qué acaba todo esto. Pero muy probablemente no acabe nada bien